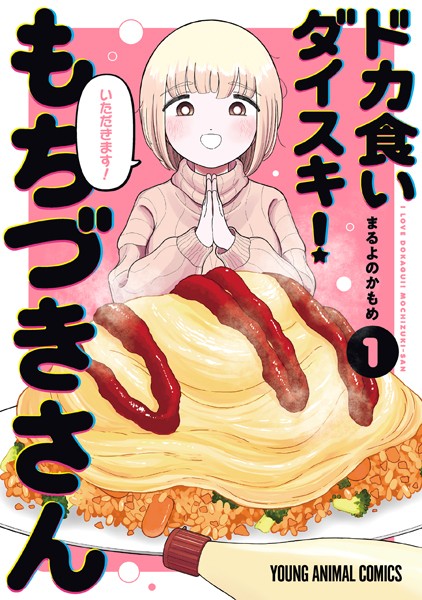

近年、独自のテーマ性とジャンルミックスで異彩を放ち、多くの注目を集めている漫画作品『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』。

本作は、単なるグルメ漫画にとどまらず、ホラー的要素や社会風刺も巧みに織り交ぜたストーリー展開で、多彩な読者層に支持されています。

今回は、この『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』がなぜこれほどの人気を博しているのか、その魅力と面白さについて、作品の世界観、キャラクター、テーマ性、さらにはSNSでの反響など、さまざまな視点から徹底的に掘り下げてご紹介していきます。

ドカ食いダイスキの魅力とは? もちづきさんの作品を解説

ドカ食いとは何か? 概念と魅力

“ドカ食い”とは、通常の食事量を大幅に超えて大量に食べる行為を指します。

本作においては単なる暴食ではなく、現代社会におけるストレス発散や精神的快楽を得るための儀式のようなものとして描かれており、読者に独自のカタルシスや共感を呼び起こします。

食べる行為そのものが感情の爆発であり、極端な食事シーンを通して読者もまた解放感を疑似体験できるのが、本作の大きな魅力のひとつです。

もちづきさんの背景と影響

主人公・望月美琴(もちづきさん)は、都内の企業で事務職として働く21歳の女性。

普段は温厚で周囲との協調を大切にする性格ですが、空腹状態が続くと一転、飢えた獣のような表情で大量の食べ物を求める姿が描かれます。

この二面性がコミカルでありながらもリアルであり、多くの読者の共感や親近感を誘っています。

また、健康意識を持ちながらもつい食欲に負けてしまうという、現代人の矛盾を象徴する存在としても重要な役割を担っています。

作品の設定とテーマ

本作の舞台は、現代日本のリアルなオフィス社会。血糖値スパイクによる一種の酩酊状態を”至り”と表現し、人間の根源的欲望と社会的体裁とのせめぎ合いをユーモラスかつ風刺的に描いています。

望月さんがドカ食いに走る背景には、職場でのストレスや孤独感といった現代的な問題も暗に示されており、単なるグルメ漫画とは一線を画す深みを持ったテーマ設定がなされています。

グルメホラー:ドカ食いダイスキの新しい可能性

ホラー要素が引き立てるグルメシーン

もちづきさんの”至り”状態は、幸福感だけでなく、一歩間違えば重大な体調悪化や健康被害を招く危うさも孕んでいます。

そのため、読者は彼女が美味しそうに食べる姿に癒やされると同時に、いつ訪れるか分からない危機への緊張感も抱くことになります。

まるでジェットコースターに乗るようなスリルを、食事シーンから味わえるのがこの作品の大きな魅力です。

食べ物と狂気の境界

快楽的なドカ食いが次第に制御不能になり、本人すら気づかぬうちに理性を失っていく描写は、食欲という最も根源的な欲求が持つ狂気を克明に浮き彫りにしています。

美味しさへの執着が暴走し、自制心を失った先に待つ酩酊状態――この危うさと陶酔感の入り混じった描写が、読者に恐怖と興奮を同時に与えています。

作品が描く恐怖の本質

本作が描く恐怖は、ゾンビや幽霊といった外部からの脅威ではありません。

むしろ、誰の心にも潜む”自らの欲望に負けること”への恐怖です。日常に潜むささやかな誘惑が、ふとした瞬間に人を狂わせる。

その心理的リアリティこそが、本作のホラー的緊張感を支えています。食べることの喜びと恐れ、その二面性を描くことで、グルメ漫画に新たな表現領域を切り開いているのです。

ドカ食いダイスキ:キャラクター分析

主人公のキャラクター設計

望月美琴は、普段は理性的でありながら、食欲には抗えない人間味あふれるキャラクターとして設計されています。彼女の本質は、社会人としての自覚と、本能的な欲求との間で揺れ動くリアルな葛藤にあります。

このギャップが、単なるコメディキャラクターではない、深みのある人物像を作り上げています。

さらに、空腹によって豹変する描写は、日常と非日常の境界線をユーモラスに、かつ時に切なく描き出しています。

主要なキャラクターたちの役割

倉橋達也、坂崎杏奈、桐本耕平といった同僚たちは、それぞれ異なる生活スタイルや価値観を持ち、もちづきさんとの対比を通じて彼女の個性を際立たせています。

倉橋は健康志向でありながらもズレた心配を見せ、坂崎は豪快な飲酒生活を送り、桐本は甘味に依存する姿を見せます。

こうしたキャラクターたちは、現代社会におけるさまざまな”逃げ道”を象徴しており、作品に豊かな人間模様を与えています。

望月さんの魅力に迫る

“食べること”に対して正直なもちづきさんの姿は、読者にある種の爽快感と親近感をもたらしています。

それだけでなく、彼女は食べることに対する恥じらいや、健康を気にする一面も持ち合わせており、一方的な暴食キャラにとどまらない繊細な感情表現が魅力です。

そのため、読者は単なる笑いだけでなく、もちづきさんの”人としての弱さ”や”健気さ”に心を打たれる瞬間が多く存在します。

ドカ食いダイスキの健康への影響

糖尿病とドカ食いの関係

作中では、ドカ食いによって血糖値が急上昇し、いわゆる血糖値スパイク状態に陥る危険性がたびたび描かれています。

もちづきさんが”至り”に至る瞬間は、極度の高血糖状態による一種の酩酊でもあり、放置すれば糖尿病リスクの増大や慢性的な健康障害につながる可能性が暗示されています。

この描写を通じて、読者は食生活の乱れが引き起こす深刻な健康問題について無意識に意識させられるのです。

お腹の調子と食生活の重要性

暴飲暴食が腸内環境や全身の健康に与える影響についても、作品内ではコミカルなタッチを交えながらしっかりと描かれています。

もちづきさんが大量の油分や糖分を摂取した後に体調を崩す場面は、単なるギャグではなく、腸内バランスの崩壊や内臓負担のリアルなリスクを示唆しています。

適度な食事と栄養バランスの重要性を、楽しく笑いながら学べる点がこの作品の奥深さです。

健康診断の結果と考え方

健康診断の直前に無理な節制を試みるもちづきさんの姿は、社会人読者にとって非常にリアルで共感を呼ぶ描写となっています。

普段の生活では食べたいものを我慢せずに楽しみながらも、いざ健康チェックの時期になると焦りを見せる――そんなギャップは、多くの人にとって身近な”あるある”です。

本作はこの矛盾を温かいユーモアで包み込みつつ、健康との向き合い方についてもさりげなく考えさせる力を持っています。

コミックとコラボ企画

他作品とのコラボ事例

『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』は、ニチレイフーズとの冷凍食品コラボや、カレーハウスCoCo壱番屋とのタイアップといったユニークなコラボ企画を積極的に展開しています。

さらに、コラボ漫画の描き下ろしや、企業イメージキャラクターとしてもちづきさんを起用するなど、幅広い形での連携が行われています。

これにより、単なる宣伝を超えて、作品世界をリアルの食体験へと広げる試みが注目を集めています。

コラボ企画での人気の高まり

こうしたコラボレーションは、既存ファンの満足度を高めるだけでなく、コラボ先の商品ユーザーにも作品を知ってもらうきっかけとなり、作品の露出拡大と新規読者層の開拓に大きく寄与しています。

特に、タイアップ商品に登場するもちづきさんの描き下ろしイラストや、店頭ポスターの存在感がSNSでも話題となり、短期間でトレンド入りを果たすなど、絶大なプロモーション効果を上げています。

ファンとの関係構築

さらに、コラボイベントやSNS連動型のキャンペーンでは、限定グッズの配布や、参加型企画(例:ドカ食いレポート投稿キャンペーン)などを通じて、ファンとの距離をさらに縮める取り組みが行われています。

これにより、単なる作品消費者ではなく、ファン自身がプロモーションに参加する形が生まれ、強固なファンコミュニティの形成につながっています。

SNSとトレンド:ドカ食いダイスキの広がり

SNSにおける影響力

第1話公開直後からTwitter(現X)やInstagramなどのSNSで話題となり、”ドカ食い””至る”といったワードが瞬く間にネットミーム化しました。

特にもちづきさんの食事シーンのインパクトや”至り”後のリアクションが画像付きで広まり、リツイートやシェアを通じて幅広い層に認知されました。

また、SNSでは読者による共感の声だけでなく、自身の”ドカ食い体験”を重ねた投稿も多く見られ、日常生活に密着した形で作品が浸透していったのが特徴です。

トレンドに乗る秘訣とは?

『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』がトレンドを維持できた要因には、タイムリーなコラボ企画、絶妙なギャグセンスに加えて、SNSで拡散しやすい”一コマの強さ”があります。

瞬間的にインパクトを与える画像や、短いながらもエモーショナルな台詞の数々が、多くのユーザーに共有されやすくなっているのです。

さらに、トレンドに敏感な公式アカウントの迅速な情報発信も、話題を継続させるうえで大きな役割を果たしています。

ファンの反応と活動

ファンアートや考察投稿は日々増え続けており、もちづきさんの可愛らしさやドカ食いシーンの躍動感を再現したイラストがSNSを賑わせています。

さらに、ファンによる”オリジナル至り体験談”や”もし自分がもちづきさんだったら”といった創作投稿も盛んに行われ、二次創作文化が作品人気を底上げする形になっています。

読者が自発的にコンテンツを広げることで、作品世界はより一層豊かになり続けています。

まとめ

『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』は、グルメ、ホラー、社会風刺を巧みに融合させた新感覚の漫画作品です。

独特な”至り”描写と、絶妙に設計されたキャラクター造形が、読者に笑いと共感、そして時にはゾッとするような恐怖を同時に味わわせてくれます。

本作は単なるエンターテインメントにとどまらず、食欲という人間の本能、社会生活における建前、健康リスクなど、現代人が抱えるリアルな問題を鋭く風刺しています。

SNSでの盛り上がりやコラボ展開も追い風となり、今後ますます多くの層に支持を広げていくことでしょう。これからの展開にも大いに期待が寄せられています。